骨粗しょう症

骨粗しょう症

骨粗しょう症は早期発見が大切です。まずは骨密度の検査を受けることをおすすめします。

当院では、日本骨粗しょう症学会で推奨されている測定方法であるDXA(デキサ)法にて、腰と太ももの付け根の骨密度を精密に測定することで、的確な診断につなげております。

骨粗しょう症認定医である院長が、骨の状態をわかりやすく丁寧に説明し、患者様に適した生活指導や治療を行います。

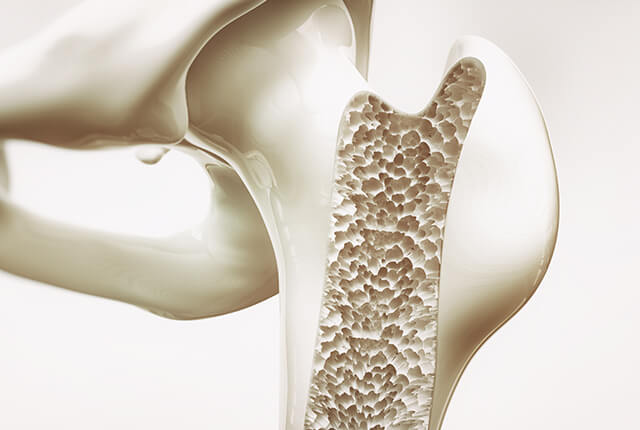

骨粗しょう症とは「骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気」です。

骨は20歳頃をピークに少しずつ減っていき、特に女性は50歳頃から急に骨密度が低下しやすく、60歳代の5人に1人、70歳代の3人に1人は骨粗しょう症といわれています。

骨粗しょう症になると、気づかないうちに背骨がつぶれてしまったり(いつの間にか骨折)、軽い転倒でも骨折しやすくなります(脆弱性性骨折)。骨折すると、寝たきりの原因にもなります。

骨粗しょう症は多くの場合、自覚症状がなく、骨折するまで骨粗しょう症と気づかないことが多いため、早めに骨粗しょう症を見つけることが大切です。

骨は破骨細胞による骨吸収と骨芽細胞による骨形成のバランスにより成り立っています。女性ホルモン(エストロゲン)には、骨の新陳代謝において骨吸収を緩やかにし、骨からカルシウムが溶け出すのを抑制する働きがあります。

しかし、更年期以降になるとエストロゲンの分泌が低下することで、骨のバランスが破たんして、骨吸収のスピードが速まるため、骨形成が追いつかず、骨がもろくなってしまうのです。そのため、閉経を迎える50歳前後から骨量は急激に減少し始めます。

女性は骨が弱くなる前に、40歳を過ぎたら定期的に骨密度を測ることをおすすめします。

骨粗しょう症の診断には、

などを参考にして行われます。

当院では問診、レントゲン検査とDXA(デキサ)法を用いた骨密度測定結果から骨粗しょう症の診断を行います。血液・尿検査で骨代謝マーカーおよび全身の状態を把握いたします。

骨粗しょう症に関して質問します。食事や運動、飲酒・喫煙などの生活習慣や、これまでの骨折および病気の既往、骨粗しょう症の原因になりうる薬剤の使用歴、年齢や閉経の時期などを伺います。これらは診断するうえで大切な手がかりとなります。

骨の強さを測定する際の重要な尺度の1つに「骨密度」があります。

当院では骨粗しょう症ガイドラインで推奨されているDXA(デキサ)法による腰椎と大腿骨の骨密度を精密に測定することが可能です。この測定法は薬の治療効果判定にも非常に有用です。6か月に1回のDXA法による大腿骨、腰椎の骨密度検査をおすすめします。

主に背骨(胸椎や腰椎)のレントゲン写真を撮り、骨折や変形がないかを確認します。骨粗しょう症と他の疾患とを判別するのにも必要な検査です。

骨代謝マーカーを調べることにより、骨の新陳代謝の速度がわかります。

骨吸収を示す骨代謝マーカーの高い人では骨密度の低下速度が速いため、骨密度の値にかかわらず骨折の危険性が高くなっています。

骨粗しょう症の原因のうち、年齢や性別、遺伝的な体質などは変えることができません。しかし、食生活や運動などの生活習慣を見直すことにより予防と改善が可能です。

年齢・性別・生活様式などを考慮し、食事療法・運動療法・生活指導・薬の治療を組み合わせて効果が高いと思われる治療法をご提案いたします。

骨粗しょう症の治療や予防に必要な栄養素は、骨の主成分であるカルシウムやタンパク質、および骨のリモデリングに必要なビタミンD、Kなどです。

カルシウムは食品として700〜800mg/日、ビタミンDは400〜800IU/日、ビタミンKは250〜300μg/日を摂取することが推奨されています。

これらの栄養素を積極的に摂りながら、しかもバランスの良い食生活を送ることが大切です。

骨粗しょう症の人が避けるべき食品は特にありませんが、リンやカフェイン、アルコールなどの摂りすぎには注意しましょう。過ぎた量のアルコールは、カルシウムの吸収を妨げたり、尿からカルシウムの排泄量を増やしたりします。カフェインもまた、カルシウムの排泄を促します。

リンを摂りすぎると、血液中のカルシウムとリンのバランスを保とうとして骨の中のカルシウムが血液中に放出されてしまい、骨密度の減少を招きます。

| カルシウム | 牛乳やチーズやヨーグルトなどの乳製品、しらす、ひじき、わかさぎ、いわしの丸干し、えんどう豆、小松菜、モロヘイヤなど |

|---|---|

| タンパク質 | 肉類、魚類、卵、乳製品、大豆など |

| ビタミンD | キノコ類、干し椎茸、鮭、青魚、しらす干し、いわしの丸干し、すじこ、鮭、きくらげ、煮干しなど |

| ビタミンK | 納豆、抹茶、パセリ、しそ、モロヘイヤ、春菊、おかひじき、小松菜、ほうれん草、菜の花、かいわれ大根、にらなど |

骨は運動をして負荷をかけることで増え、より丈夫になります。さらに、筋肉を鍛えることで体をしっかり支えられるようになったり、バランス感覚がよくなかったりし、ふらつきが少なくなって転倒防止にもつながるため、運動療法は骨粗しょう症の治療には欠かせません。

骨量を増やすには、ウォーキングやジョギング、エアロビクスなどの中程度の強度の運動が効果的です。散歩などを、可能なら毎日、あるいは週に数回でも有効ですので、とにかく長く続けてください。

現在使われている薬には、骨の吸収を抑える「骨吸収抑制剤」、骨の形成(新しい骨を作る)を助ける「骨形成促進剤」、骨の栄養素である各種ビタミン(D、K)剤などがあります。

また、腰や背中などに痛みがある場合は、痛みを取る薬も用いられます。

どんな薬を選び、いつから治療を開始するかについては、個々の患者様の年齢や症状の進み具合などを考え合わせながら医師が判断します。

現在、治療に用いられている薬には、主に以下のようなものがあり、当院で取り扱っております。

骨吸収を抑制することによって骨形成を促し、骨密度を増やします。骨粗しょう症の治療薬の中でも特に有効性の高い薬です。ビスフォスフォネートは腸で吸収され、すぐに骨に届きます。そして破骨細胞に作用し、過剰な骨吸収を抑制するのです。骨吸収が緩やかになると、骨形成が追いついて、密度の高い骨ができあがります。

骨に対しては女性ホルモンのエストロゲンに似た作用があり骨密度を増加させますが、骨以外の臓器(乳房や子宮など)には影響を与えません。

骨形成を促進して骨量を増やし、骨折を減少させる薬です。より重症の骨粗しょう症の方に使用します。専用キットを用いて1日1回または週2回 自己注射する薬と、週に1回 医療機関で注射する薬があります。複数箇所の骨折が起こっている、骨密度が著しく減少しているなど、重症の患者様に対して用いられます。

カルシウムの腸管からの吸収を増やす働きがあります。また、骨形成と骨吸収のバランスも調整します。

女性ホルモンの減少に起因する骨粗しょう症に有効です。閉経期の様々な更年期症状を軽くし、併せて骨粗しょう症を治療する目的で用いられます。

骨吸収を抑制する作用があり、強い鎮痛作用も認められています。骨粗しょう症に伴う背中や腰の痛みに用いられます。

破骨細胞は、骨芽細胞や骨細胞の表面に発現しているRANKLという分子と結合することによって骨を壊す作用が活性化します。この結合する部分(RANKL)をブロックすれば、結合することができなくなるため、骨は壊れなくなります。このようにして骨が溶け出していく過程が遮断され、骨粗しょう症を治療することができると考えられています。

なお、この薬の特徴は、6か月に1回の皮下注射で済む点です(6か月製剤)。

ただし、血中のカルシウム濃度が下がりがちなため、ビタミンD製剤やカルシウム製剤を毎日服用していただくようになります。

骨形成を促進し、骨吸収を抑えることで骨強度を改善し、骨折リスクを低下させます。月1回、医療機関で皮下注射するタイプで、治療期間は1年間のため、月1回、合計12回投与を行います。骨粗しょう症の中でも、特に骨折リスクが高い重症の方に使われます。高い骨密度増強効果と,高い新規骨折抑制効果が報告されております。

TOP